2025年7月30-31日,“2025年钢铁低碳智能化论坛”在沈阳成功召开。南宫28娱乐平台本次论坛由东北大学低碳钢铁前沿技术教育部工程研究中心与北京钢研柏苑出版有限责任公司联合举办。论坛以“低碳创新、数智赋能”为主题,聚焦低碳炼铁、低碳炼钢-连铸-轧制、钢铁全流程数字化与智能化、冶金固废资源高效利用等领域的关键共性热点问题,特邀了业内50多位专家学者的58篇报告,汇聚各方智慧,凝聚广泛共识,助力钢铁行业低碳能化转型和高质量发展。

东北大学2011钢铁共性技术协同创新中心主任、中国工程院院士王国栋,中国工程院外籍院士余艾冰、钢铁研究总院有限公司副院长刘骁,原河钢集团副总经理兼首席技术官王新东,宝武集团中央研究院副院长毛晓明,北京科技大学绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室主任朱荣,瑞典Swerim AB资深研究员、瑞典皇家理工学院兼职教授王川,首钢集团技术研究院副院长赵志星,中国重型机械研究院副总工程师计江,以及来自钢铁企业、高等院校、科研院所、媒体等60余家单位的近300名代表参加了本次论坛。

大会开幕式由东北大学低碳钢铁前沿技术研究院院长储满生主持。王国栋院士、刘骁副院长分别代表主办方发表致辞。

王国栋院士在致辞中表示,东北大学高度重视钢铁低碳智能化关键共性技术研发的协同创新工作,建设了低碳钢铁前沿技术教育部工程研究中心。在多方支持和努力下,中心取得了一大批低碳智能化关键共性技术成果。他强调,钢铁产业的低碳智能化转型和高质量发展是一个急迫而又任重道远的艰巨任务,希望大家共同努力,为早日实现钢铁产业碳中和和智慧化贡献力量,引领世界钢铁发展的方向。

刘骁副院长在致辞中表示,当今世界,低碳发展已成为全球共识,中国钢铁工业正迎来绿色转型与智能制造的关键突破期,行业面临绿色化、智能化、高质化的多重挑战,转型升级迫在眉睫。唯有凝聚产学研用合力,方能破解转型密码。期待大家在本次论坛上能激荡智慧火花,共绘发展蓝图,携手推动中国钢铁工业迈向绿色智能的新纪元。

会议期间,还举行了《中国冶金》2025年“钢铁低碳与智能化”专刊发布,该专刊聚焦“低碳路径与策略”“低碳炼铁”“低碳炼钢轧钢”“智能化冶金”及“冶金固废资源高效利用”五大前沿方向,凝聚了学术界与产业界的25篇论文,系统性展示了行业深度脱碳与智能升级的最新研究成果。

大会报告环节由刘骁副院长、储满生院长共同主持。王国栋院士、储满生院长、朱荣主任、毛晓明副院长分别作了主旨报告。王新东教授、中冶京诚数字科技(北京)有限公司总工程师薛颖健、鞍钢集团钢铁研究院炼铁技术研究所所长朱建伟、王川教授、中国钢研科技集团有限公司钢铁绿色化智能化中心部长上官方钦分别作了专题报告。

王国栋院士作了题为《开展人工智能+钢铁行动,加速钢铁行业中国式现代化》的报告。他针对我国钢铁行业存在的问题,并结合数字时代钢铁行业的发展方向,指出要发挥钢铁行业的数据资源优势,建立人机混合式智能平台(HI),向钢铁行业赋能,推动钢铁行业升级换代。他表示,目前平台已在铁前系统、热轧系统、极薄高强带材轧制、转炉吹炼控制及连铸系统等环节取得应用成效,为钢铁行业迈向智能制造与中国式现代化提供了有力支撑。

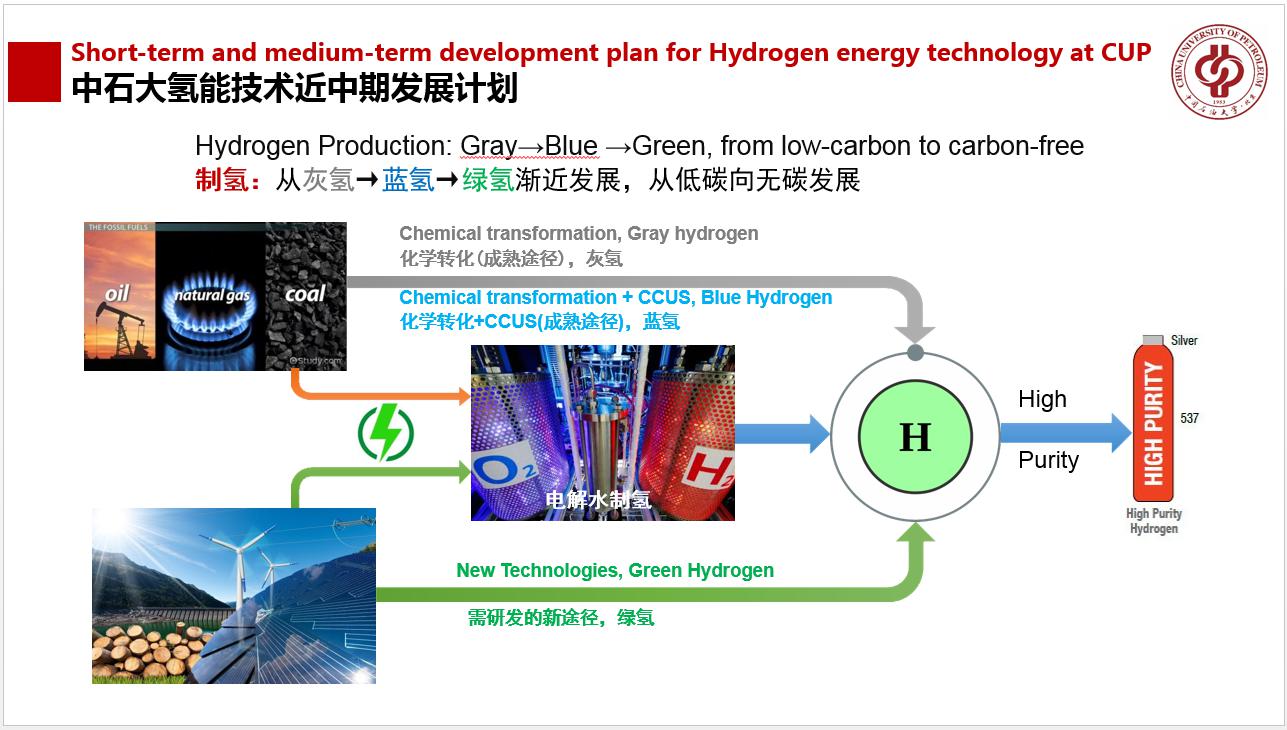

储满生院长在《基于协同创新的钢铁低碳智能化共性关键技术研发和应用》报告中,主要分享了东北大学在冶金领域低碳协同创新方面取得的主要成果以及未来总体规划方案。他强调,数字化是赋能降碳的重要手段,并就钢铁行业数字化发展的四大方向(包括氢能制备与氢冶金、高性能钢铁材料绿色冶金、全流程一体化数字冶金与加工、能源与碳资源高效利用)及其关键技术进行了简要介绍。

朱荣主任在《转炉长流程极限碳排技术》报告中,主要论述了钢铁行业四大类低碳技术:流程再造、源头追溯、资源循环、捕集利用。他通过对比分析四种长流程路线的低碳减排潜力,指出传统长流程还有很大减排潜力,并将研究重点集中在传统路线的低碳化上;同时分享了有助于转炉长流程净零排放的钢化联产技术路线及应用案例。最后,他介绍了绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室未来发展目标以及重点研发方向。

毛晓明副院长在《钢铁低碳技术发展方向探讨》报告中,畅谈了他对钢铁行业低碳发展的思考。对于中国钢铁行业推进双碳工作的技术需求,他认为,需研究适应能源结构转型的钢铁生产技术,并对钢铁全生命周期碳足迹进行描述,同时扩展钢铁产品未来应用场景,并研究低碳原料和燃料替代节奏。钢铁低碳技术可从原生金属铁低碳化制造、电加热、资源能源高效化、智慧制造、CCUS等方向发展。

薛颖健总工程师作《以市场为导向的数字化转型--中冶京诚数字化架构建设与工程实践》报告

论坛还设置了低碳炼铁、低碳炼钢及轧钢、智能化冶金、冶金固废资源综合利用四个分会场,并邀请40余位专家学者作了49篇专题报告。

低碳炼铁分会场由中南大学低碳与氢冶金研究中心副主任潘建、重庆大学人事处处长吕学伟共同主持,相关专家学者共作了12篇具有前瞻性和指导意义的精彩报告。报告人围绕高效低碳炼铁新工艺、关键技术攻关、替代能源利用、渣系优化与资源化利用等多个维度,系统梳理了当前炼铁工艺低碳化转型面临的痛点与解决思路。通过持续的技术创新与工程实践,各研究团队积极攻克高炉高效低燃料比运行、烧结烟气减排、生物质和低阶煤协同利用、铁矿粉无碳烧结等行业难题,突破了多项制约低碳炼铁发展的关键技术瓶颈。这些创新成果为炼铁全流程节能降碳、原料绿色替代、资源循环利用提供了切实可行的工艺路径,有力推动了炼铁行业向绿色、低碳、高效方向转型。

低碳炼钢及轧钢分会场由北京科技大学冶金与生态工程学院院长杨树峰、东北大学数字钢铁全国重点实验室教授孙杰共同主持,相关专家学者共作了12篇精彩报告。报告主要围绕低碳冶炼、智能制造、质量控制等领域的创新实践展开。各位专家学者分别探讨了转炉炼钢、电炉炼钢等关键工序的节能减排技术突破,炼钢、轧钢在智能制造方面的最新应用成果,展示了多项提升钢材品质的创新技术及低碳钢铁材料的研发进展和应用实践。这些成果充分体现了我国钢铁行业推进绿色发展的技术实力。目前,在“双碳”目标引领下,钢铁行业正迎来转型升级的关键时期,需要持续加强技术创新,深化产业协同,推动绿色低碳和智能制造技术的大规模应用,为行业高质量发展注入新动能。这些创新成果的推广应用,将有力支撑我国钢铁行业实现绿色低碳转型,在全球钢铁产业竞争中赢得先机。

智能化冶金分会场由东北大学低碳钢铁前沿技术教育部工程研究中心副主任祭程、北京科技大学教授刘征建共同主持,相关专家学者共作了12篇具有创新价值和示范意义的精彩报告。报告内容紧密聚焦于AI与机理模型深度融合、全流程智能控制、视觉感知技术、数智平台建设以及数字化模型开发等关键方向,系统探讨了智能化技术在炼铁、烧结、轧钢及连铸等核心环节中的创新应用与突破路径。通过持续的技术攻关,各研究团队攻克了高炉炉温精准管控、智能配矿优化、轧制过程智能化质量控制、连铸缺陷数字化检测等多个技术难题,显著提升了冶金流程的智能化水平与生产效率。这些技术创新为钢铁行业实现高质量发展与绿色低碳转型奠定了坚实基础,为建设数字驱动、智能引领的现代冶金工业提供了实践示范。

冶金固废资源综合利用分会场由中南大学教授张元波、安徽工业大学冶金工程学院院长龙红明共同主持,相关专家学者共作了13篇具有重要价值的精彩报告。报告主要围绕基础理论研究、工艺技术创新、装备研发制造以及智能化与环保技术等多个方面,深入探讨了当前冶金固废资源综合利用领域面临的关键技术难题及创新解决方案。通过持续的技术攻关,各个研究团队攻克了多个固废处理卡脖子难题,成功突破瓶颈,特别是在固废高值化利用领域取得显著进展,解决了钢渣难处置、城市河道清淤污泥有机污染重、传统机械搅拌浸出铟效率低且能耗高、再生铝产业快速发展铝灰渣处理、锌冶炼铁渣成分复杂难利用、石灰石行业钙基固废堆积等难题。这些创新体系及成果为钢铁行业低碳转型提供了切实可行的技术路径,通过“以废治废、固废再生”的循环经济模式,实现了环境保护与经济效益的协同发展,为推进钢铁工业绿色发展提供了强有力的技术支撑。