这处新发现的道教摩崖造像,附在位于西彭镇花果山山腰的一块巨石上,宽929厘米、高460厘米、厚960厘米,石块向山体一侧,共存有7龛摩崖造像及8处柱洞。这些摩崖造像造型精美,人物服饰清晰,大部分保存良好。

这些造像中有6个为道教造像,根据造像的宽厚长袍以及龛底置鞋等特征,工作人员推测它们的建造时代为宋代,右下角的造像与清代坐高台踏低台的造像相似,因此推测该像的建造年代为清代。

经过周边地形数据测绘、本体文物详细数据采集,九龙坡区“四普”调查队最终将此处遗迹命名为“老君洞摩崖造像”。

摩崖造像是古人宗教信仰、雕刻技艺的集中体现,是我国重要的文化遗产类型。研究摩崖造像,首先需要解决的是年代问题。摩崖造像的研究虽然起步较晚,但判断造像年代的方法较为固定。

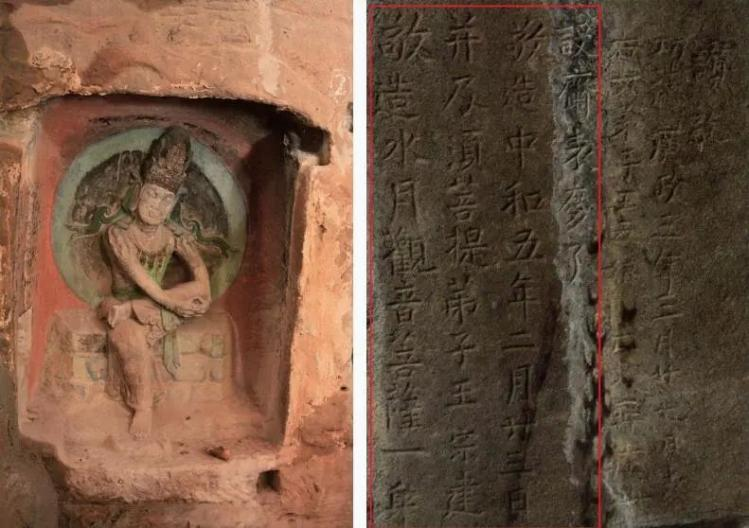

从目前已有的成果来看,判断摩崖造像的年代主要有三种方法—题记、考古地层学和考古类型学。题记断代能具体到年号,而考古地层学和考古类型学的方法只能得出相对年代。碳-14测年手段虽早已应用到考古研究中,但在摩崖造像断代方面仍旧显得过于宏阔,操作困难。

Tip:碳十四年代学是通过应用碳同位素碳十四的放射性特征为考古、地学等研究提供绝对年代的测年研究方法,其测年对象为含碳物质,如木炭、木头、植物、骨头等,可测范围为5万年以内。碳十四年代学是考古学中最主要的年代研究方法。

这些文字从内容上可以分为造像题记、装彩题记、供养题记、游览题记及其他类题记,这些题记有时交织在一起,既是造像记,又是供养记。

这种内容完整的造像题记在摩崖造像调查中比较少见,大多数题记或无法识读或只能识读部分文字,因此在利用题记进行断代时需要注意一些问题。

一是需要注意题材的比对,题记中如果存在题材、数量的描述,要与现存造像进行对照,如果比对不上,则要考虑造像是否经过后人改刻;

二是需要注意题记完整性,南宫28如果题记中只能识读出年号,则不能简单地将其作为造像的年代,但这种年号可以给我们在判断造像年代时提供参考;

三是需要注意题记的位置,造像题记有时并非刻写在龛内,可能存在由功德主将所造龛像的诸多信息汇集于一块碑上的现象,这就需要我们仔细辨别,将造像时间与所对应的龛像真正联系起来。

题记当中除了年号能直接提供造像年代外,行政区划、历史人物、历史事件等信息也能给我们提供断代信息,需要结合历史文献进行相应的考证工作。

此外,还可以利用题记中工匠的信息进行断代,这方面研究的成果并不多,主要因为造像题记中工匠的信息较少,但当工匠家族世系较为完整时,可以依据该家族活跃的时间以及风格对其年代进行判断,如活跃在重庆大足地区的文氏、伏氏工匠,川东地区19处石窟中的工匠题记,其中文姓约25人、伏姓8人,依据题记中工匠活跃的年代进行排序,发现这些工匠的活动时间主要在11世纪中叶—12世纪末。因此,在川东地区,尤其是大足出现这些工匠题记时,可以为我们判断造像的年代提供帮助。

石窟寺考古是中国考古学的一个重要分支,简单地讲就是运用考古学的方法研究石窟,而考古学研究的基本方法则是考古地层学和考古类型学。这两种方法可共同运用在摩崖造像的断代之中,这里我们仅将重点着墨于简要介绍考古地层学、类型学是如何运用到摩崖造像的断代之中。

摩崖造像虽然不同于常见的地层堆积,但是依旧可以使用考古地层学的方法。开凿于岩壁之上的摩崖造像(立面)与埋于地层之下的遗迹表现形式(平面与剖面)虽有不同,但考古地层学的研究原理是一致的。为此,需要了解考古地层学中的叠压关系、打破关系与组合关系,这三种关系是摩崖造像调查、研究中较为常见的现象。

叠压关系是指文化层自上而下依次叠压而形成的地层关系,其形成的先后顺序是下层文化层早于上层文化层。大多数摩崖造像虽然没有文化层的存在,但是依旧能够看到人为形成的改刻情况,这就形成了叠压关系。

比如四川广元千佛崖535窟莲花洞窟此前被认为是初唐时期龛窟,但最新的考古调查发现了叠压关系,因而对该窟的开凿年代进行修订,认为其开凿于北魏时期。该窟正壁现存倚坐弥勒佛足下的双莲踏叠压于覆莲底座之上,且双莲踏位置靠后,可以看出莲踏之下的覆莲底座明显不属于现存弥勒佛。

打破关系是指晚期人类活动形成的遗迹打破早期的地层或遗迹而形成的地层关系。摩崖造像调查中经常发现打破关系,出现的原因多数是后者并没有规划好摩崖造像规模,为了追求形制的对称破坏了旁边的龛像,带有较强的主观性。南宫28

组合关系是指龛像经过系统的规划,表达相同主题而在一定时间段内开凿的龛像。这种关系较为常见,也较好判断,判断的方法大致有以下两种:一是题记,题记中有时会明确造像的组合关系;二是形式,存在组合关系的龛像在形式上明显经过规划,布局规整,较为对称。

考古类型学如考古地层学一样,皆为国外传入,但是在传入中国之后逐步被中国化。考古类型学的首要任务是对器物进行分类,分类的标准多种多样,不同的分类标准得出的结论也不尽相同。划分的标准并非随意,而是根据研究目的设立。

摩崖造像的开凿涉及开凿技术、区域风格、时代审美、流行题材等因素,这些因素是摩崖造像能够进行分类的内在原因,也是摩崖造像分类分期重点关注的内容。举个例子,盛唐时期,古人以丰满为美,在摩崖造像当中也有体现,这就与北朝时期清瘦的风格区别明显;北朝时期菩萨身穿的“X”形宽大可覆肩的帔帛,到隋唐时期变成了垂于大腿下的两道较窄的“U”形帔帛,璎珞也由粗大变得较为细小。

在调查研究中,也不仅仅局限于以上这三种方法,摩崖造像中的供养人服饰、龛像中的仿木构建筑、崖面的开凿条件、龛像的分布等都能给我们提供年代及开凿次序上的信息,只有将这些方法综合考虑,才能够得出较为合理的年代序列。

在当前化学、物理等自然学科逐渐深度参与摩崖造像研究与保护的大背景下,我们希望有更多更有效的自然学科技术手段能够运用到摩崖造像年代的测定中来,为造像的准确断代发挥更大作用。

《大众考古》2023年10月刊《摩崖造像断代的几种方法》/符永利 赵双全