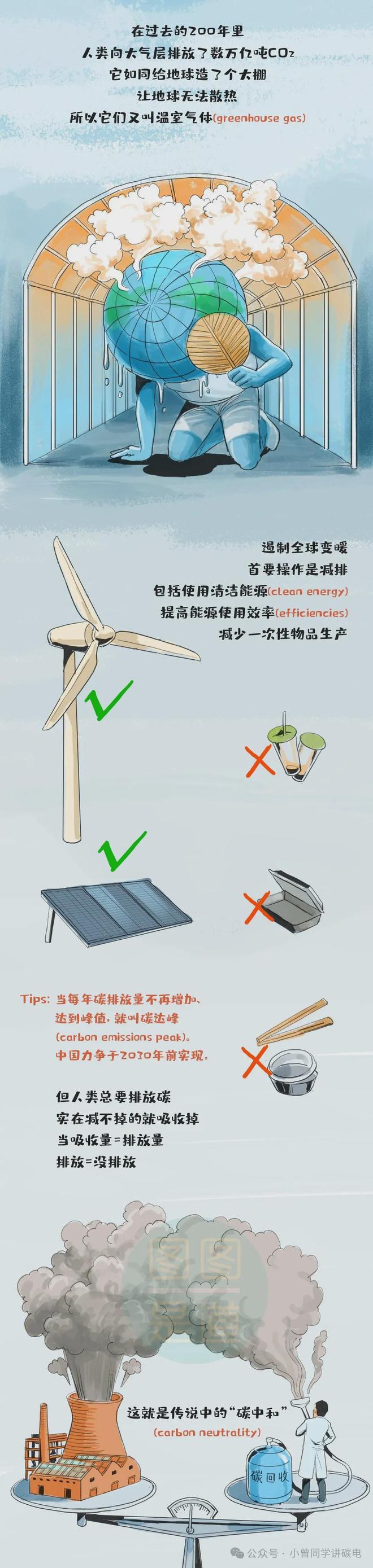

近年来,全球气候变化的警钟敲响,极端天气频繁肆虐,冰川加速消融,海平面持续上升,生态系统濒临崩溃,人类的生存面临着前所未有的严峻挑战。这一切的罪魁祸首,正是温室气体的过量排放,其中二氧化碳更是首当其冲。在此背景下,“碳中和” 成为了全球共识,世界各国纷纷立下减碳目标,携手共赴这场关乎地球未来的关键战役。

中国,作为全球最大的发展中国家,展现出大国担当,于 2020 年郑重宣布 “3060” 双碳目标:二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值,2060 年前实现碳中和。这意味着中国将在短短 30 年内完成从碳达峰到碳中和的华丽转身,其减排速度远超欧美发达国家,任务艰巨程度举世罕见。

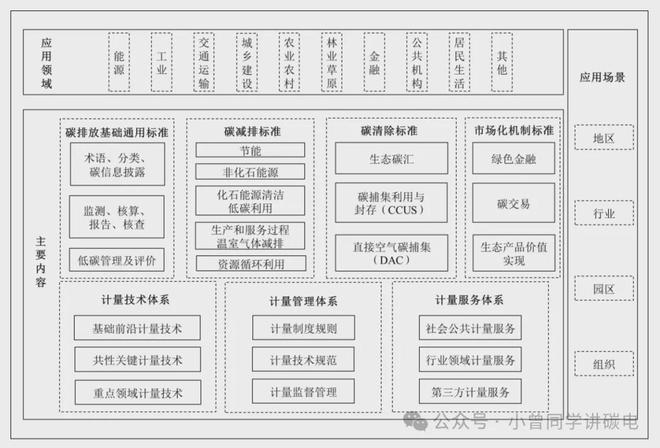

碳中和之路,究竟通向何方?这不仅是一场能源革命,更是一次经济、社会、科技全方位的深度变革。它将重塑产业格局,催生新兴业态,影响着我们生活的点点滴滴。从传统能源向清洁能源的加速转型,到工业领域的节能减排、技术革新;从绿色交通的蓬勃兴起,到建筑行业的低碳变革;从农业的生态化转型,到碳交易、绿色金融等市场机制的建立与完善,碳中和的触角延伸至经济社会的各个角落。接下来,让我们一同深入剖析碳中和产业图谱,探寻其中蕴含的 “危” 与 “机”。

在碳中和的宏大征程中,前端能源替代无疑是冲锋陷阵的先锋力量。其核心要义在于大刀阔斧地调整能源结构,以低碳、清洁能源逐步取代传统的高碳化石能源。众所周知,人类活动引发的二氧化碳排放,绝大多数源于化石燃料的燃烧消耗,故而推动清洁能源的广泛应用,便能从源头上有效遏制碳排放。

近年来,我国在清洁能源领域成绩斐然。太阳能方面,广袤的西北沙漠戈壁变身巨型 “光热电站”,一排排太阳能光伏板整齐排列,尽情吸纳阳光,转换为清洁电能。数据显示,截至 2022 年底,我国光伏发电累计装机容量高达 3.9 亿千瓦,连续 8 年位居全球首位,且新增装机连续 10 年位居全球第一。风能领域同样成果丰硕,海上风电 “大风车” 林立,从渤海之滨到南海之畔,风机叶片随风舞动,源源不断输出电能。2022 年,我国风电累计装机容量达到 3.7 亿千瓦,稳居世界第一。水能利用历史悠久且不断升级,长江三峡水电站持续高效运转,为千家万户输送稳定电力,其总装机容量达 2250 万千瓦,多年平均发电量超 1000 亿千瓦时。

反观传统火电,在能源结构中的占比正稳步下降。2022 年,我国火电发电量占全国发电总量的比重降至 66.1%,较前些年显著降低。与之形成鲜明对比的是,清洁能源发电量占比持续攀升,风电、光伏、水电等新能源发电装机容量稳步增长,预计到 2030 年,我国非化石能源发电占比将超过 50%,清洁能源将扛起电力供应的半壁江山。未来,随着技术的持续突破与成本的不断降低,新能源有望成为能源领域的中流砥柱,为碳中和筑牢根基。

沿着碳中和产业链顺势而下,中端节能减排肩负着两大关键使命:一是加速产业结构的深度调整,促使高耗能产业向低碳、绿色方向转型升级;二是全力提升能源利用效率,让每一度电、每一方气都发挥出最大效能。

传统工业领域,尤其是钢铁、化工、建材等高耗能行业,堪称碳排放的 “大户”。这些行业减排之路荆棘丛生,技术改造难度大、资金投入需求高、设备更新任务重。但办法总比困难多,以钢铁行业为例,短流程电炉炼钢技术正逐步推广,相较于传统长流程炼钢,大幅削减了煤炭消耗与碳排放;化工行业则聚焦工艺优化,采用新型催化剂、优化反应流程,降低生产过程中的能耗与排放;建材行业大力发展装配式建筑构件,工厂化生产减少现场湿作业,降低能源消耗与废弃物产生。

与此同时,建筑与交通领域的节能行动也在紧锣密鼓地推进。建筑节能技术日新月异,高效保温材料广泛应用于墙体、屋面,门窗的密封性不断提升,智能控制系统实时调节室内温度、光照,南宫28官网减少能源消耗。新建建筑严格执行绿色建筑标准,老建筑节能改造稳步推进。交通领域,新能源汽车成为街头巷尾的亮丽风景线,纯电动汽车、混合动力汽车市场销量逐年飙升,充电桩基础设施加速布局。城市公交、出租车电动化率显著提高,轨道交通网络持续拓展,绿色出行蔚然成风,有效降低了交通运输环节的碳排放。

后端资源循环利用,宛如一座隐匿的宝藏,为碳中和目标的实现默默贡献力量。在这个环节,各类废弃物摇身一变,成为可再利用的宝贵资源,既能削减垃圾填埋、焚烧带来的碳排放,又能减少原生资源开采,实现节能降碳的多重效益。

垃圾分类在城市与乡村渐入佳境,上海作为垃圾分类的先行城市,居民已熟练将生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四类。可回收物踏上循环之旅,废纸被重新制成纸张,塑料瓶变身各类塑料制品,金属回收熔炼后用于新的产品制造;电子废弃物回收利用体系逐步完善,废旧手机、电脑等电子产品中的金、银、铜等贵金属被精准提取,零部件经检测维修后再度进入市场;工业固废处理技术持续革新,煤矸石用于发电、制砖,粉煤灰变身水泥掺和料,钢渣经处理后成为道路工程材料。据统计,我国每年通过资源循环利用,减少的二氧化碳排放量高达数亿吨,资源循环产业正成长为碳中和产业链中不可或缺的新兴力量。

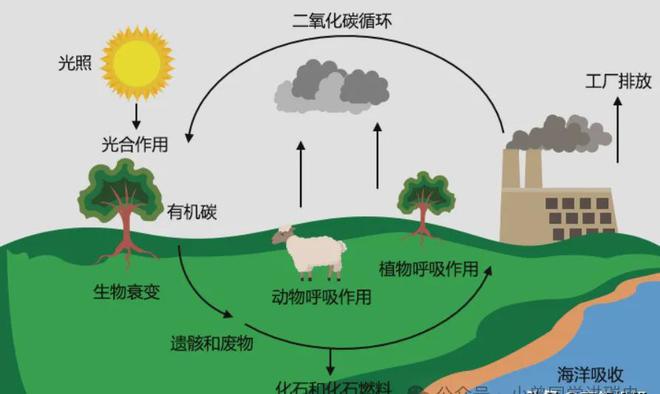

自然循环端的生态碳汇,依托大自然的神奇伟力,成为碳中和的天然助力。森林、湿地、海洋等生态系统,宛如巨大的 “碳海绵”,通过光合作用、生物固碳等过程,源源不断地吸纳并储存二氧化碳。

造林绿化工程持续发力,三北防护林宛如绿色长城横亘北方大地,阻挡风沙、固碳增汇;各地义务植树活动蓬勃开展,城市绿地、森林公园不断涌现,增加森林面积的同时提升森林质量,增强固碳能力。湿地保护修复稳步推进,湿地被誉为 “地球之肺”,通过植物根系吸附、微生物分解等作用,大量固定二氧化碳,还能调节气候、涵养水源、维护生物多样性。我国众多湿地保护区的建立,有效保护了湿地生态系统,使其碳汇功能得以充分发挥。海洋生态系统同样不容小觑,广袤的海洋藻类通过光合作用吸收二氧化碳,海洋生物的生长、死亡与沉积过程,也在悄然进行着碳的固定与储存,为全球碳平衡贡献力量。

在迈向碳中和的征程中,技术瓶颈犹如横亘在前的崇山峻岭,亟待翻越。尽管近年来我国在低碳技术领域取得了长足进步,但与碳中和的宏伟目标相比,仍存在不小差距。碳捕获与封存(CCS)技术,作为削减碳排放的关键一招,目前仍面临诸多难题。一方面,碳捕获成本高昂,现有技术条件下,从工业废气或大气中分离、捕获二氧化碳,需要消耗大量能源,使得成本居高不下,企业应用积极性受挫;另一方面,二氧化碳的封存安全性备受关注,长期地质封存过程中,如何确保二氧化碳不会泄漏,对周边生态环境与地下水资源不造成负面影响,仍是未解之谜。据国际能源署估算,若要大规模推广 CCS 技术,到 2050 年,全球每年需投入数千亿美元用于技术研发与设施建设。

新能源储能技术同样是短板所在。风能、太阳能等可再生能源发电具有间歇性、波动性特点,储能技术若不跟上,电力供应稳定性将大打折扣。当前,锂离子电池是主流储能方式,但存在能量密度提升难、充放电寿命有限、成本较高等问题。氢能作为极具潜力的储能与能源载体,其应用也面临重重阻碍,制氢环节,电解水制氢成本远高于传统化石能源制氢,且电解效率有待提升;储氢方面,高压气态储氢、液态储氢技术安全性与成本矛盾突出,固态储氢技术尚不成熟;加氢环节,加氢站建设成本高昂,一座加氢站建设成本高达数千万元,远超加油站,且加氢设备关键技术依赖进口,导致氢能汽车普及缓慢。

成本居高不下,是碳中和产业发展道路上的又一 “拦路虎”。清洁能源领域,尽管太阳能、风能发电成本近年来持续下降,但与传统火电相比,仍不具备明显竞争优势。光伏发电前期设备购置、安装及后期维护成本不菲,风力发电则受风机制造、运输、安装成本制约,加之风能、太阳能资源分布不均,远离用电负荷中心,输电成本进一步抬高。在没有补贴的情况下,部分清洁能源项目投资回报率较低,企业投资意愿不强。

碳捕获与封存(CCS)技术成本更是令人咋舌,前文提及,高昂的捕获成本与封存风险,使得企业望而却步。即便在发达国家,大规模商业化应用 CCS 技术的案例也屈指可数。节能设备与技术改造方面,企业同样面临资金压力。传统工业企业进行节能减排升级,需更换高效节能设备、优化工艺流程,初期投入巨大,而节能带来的收益往往需要较长时间才能显现,资金回笼慢,影响企业技术改造积极性。

产业转型之痛,是传统高碳产业迈向碳中和过程中无法回避的煎熬。钢铁、化工、建材等行业,长期依赖化石能源,设备、工艺、技术体系根深蒂固,转型难度超乎想象。以煤电为例,作为我国电力供应的主力军,煤电企业在减碳压力下,面临着 “去煤化” 的艰难抉择。新建清洁煤电项目投资大、审批严,现有煤电机组灵活性改造、节能减排升级成本高昂,且煤电产能过剩问题突出,市场竞争激烈,部分煤电企业亏损运营,转型资金匮乏。若强行关停,又将引发能源供应短缺、职工安置等一系列社会问题。

钢铁行业同样深陷困境,传统长流程炼钢工艺以焦炭为主要还原剂,碳排放量大。向短流程电炉炼钢转型,不仅需要更换大量设备,电炉炼钢对废钢质量、电力供应稳定性要求极高,且我国废钢资源回收体系不完善,短时间内难以满足大规模电炉炼钢需求,企业转型进退维谷,还可能面临减产、裁员风险,引发局部失业潮,给社会稳定带来压力。

政策法规的不完善,使得碳中和产业发展在一定程度上陷入无序与迷茫。当前,我国虽已出台一系列支持碳中和的政策措施,但政策体系仍存在诸多漏洞。标准制定方面,部分行业碳排放核算、清洁能源产品质量、节能技术评价等标准尚不统一,企业无所适从,市场监管难度增大。激励政策力度不足,对企业节能减排、技术创新的补贴、税收优惠等政策覆盖面有限,资金支持力度不够,难以激发企业内生动力。

监管执法环节,对高碳企业碳排放超标、虚假减排等行为惩处力度不够,违法成本低,导致部分企业心存侥幸,敷衍应对减排任务。碳交易市场作为推动碳中和的市场化手段,目前仍处于初级阶段,交易规则、配额分配、价格机制不完善,市场活跃度不高,难以充分发挥碳定价、引导资源配置的功能,亟待进一步优化升级。

在碳中和的宏伟蓝图下,新能源产业无疑是最耀眼的明星之一,正以前所未有的速度蓬勃发展,成为引领未来能源变革的主力军。

太阳能领域,技术迭代日新月异,光伏发电效率持续攀升。单晶硅、多晶硅电池转换效率不断突破,钙钛矿等新型光伏材料崭露头角,成本进一步下探。随着分布式光伏项目在工业园区、商业建筑、居民住宅楼顶的广泛布局,“自发自用、余电上网” 模式渐成潮流,未来太阳能有望成为全球电力供应的核心支柱,市场规模有望在未来十年内实现数倍增长。风能产业同样高歌猛进,陆上风电技术成熟稳定,大单机、高塔筒、长叶片技术提升风能利用效率;海上风电潜力无限,我国沿海省份纷纷规划海上风电 “百万千瓦级” 基地,海风资源的大规模开发,将带动风机制造、安装运维、海缆铺设等全产业链繁荣,预计到 2030 年,我国风电装机容量将超过 8 亿千瓦。

水能资源利用稳步拓展,除传统大型水电站外,小水电、抽水蓄能电站迎来新机遇。小水电作为分布式能源,为偏远山区、农村提供清洁电力;抽水蓄能电站则肩负起 “电力削峰填谷” 重任,在用电低谷时抽水蓄能,高峰时放水发电,保障电网稳定运行,未来投资建设热度不减。核能以其高效、低碳优势,在能源结构中的地位日益凸显。三代核电技术广泛应用,华龙一号、国和一号等自主核电技术走出国门,核电站建设加速推进,核能发电量稳步增长,为工业生产、城市供电注入强大动力。

氢能作为新兴能源,备受瞩目。制氢环节,可再生能源电解水制氢技术逐渐成熟,绿氢成本逐步降低;储氢技术攻关取得进展,固态储氢材料研发加速,有望解决储氢安全与效率难题;加氢站建设规划纷纷出台,各地加快布局,为氢燃料电池汽车商业化运营铺路。氢能在交通、储能、分布式发电等领域应用前景广阔,有望开启能源利用新篇章,催生万亿元级产业集群。

随着碳中和进程的加速推进,节能环保产业迎来了前所未有的广阔市场空间,成为经济发展的新增长点与绿色引擎。

节能设备领域,高效电机、节能变压器、智能控制系统等产品需求呈爆发式增长。工业企业为降低能耗、提升能效,纷纷采购节能设备进行技术改造,老旧设备更新换代步伐加快。据市场研究机构预测,未来五年我国节能设备市场规模有望突破万亿元,年均增速超过 15%。环保服务市场同样火热,污水处理、大气污染防治、固废处理等领域专业化服务需求持续攀升。污水处理厂提标改造、工业园区环保托管运营、农村污水垃圾综合治理等项目纷纷上马,环保服务企业凭借技术专长、运营经验,在市场中斩获颇丰,行业集中度逐步提升。

资源回收利用产业潜力巨大,废旧金属、塑料、纸张、电子废弃物等回收再利用,既能减少原生资源开采,又能降低废弃物处理碳排放。金属回收企业通过先进工艺,从废旧汽车、家电中精准提炼铜、铝、铁等金属,实现资源循环;塑料回收再生利用技术不断升级,再生塑料广泛应用于包装、建材等领域;电子废弃物回收体系逐步完善,“城市矿山” 蕴含的金、银、钯等贵金属得到高效回收。资源回收利用产业规模逐年扩大,预计到 2025 年,我国再生资源回收利用总产值将达到 3 万亿元,成为碳中和产业链上的关键一环。

绿色金融宛如一股清泉,为碳中和产业发展注入源源不断的资金活力,成为推动绿色转型的关键力量。

绿色信贷规模持续扩张,银行机构纷纷加大对清洁能源、节能环保、绿色交通等领域的信贷支持力度。国家开发银行、中国工商银行等大型银行设立专项绿色信贷额度,为新能源项目、绿色建筑、工业减排项目提供低息贷款、长期贷款,助力项目落地实施。截至 2022 年末,我国绿色贷款余额高达 22 万亿元,同比增长 38.5%,未来增长势头不减。绿色债券市场蓬勃兴起,企业、金融机构通过发行绿色债券募集资金,用于碳中和相关项目建设。绿色债券品种日益丰富,包括绿色企业债、绿色公司债、绿色金融债等,发行主体涵盖央企、国企、民营企业及金融机构。据统计,2022 年我国绿色债券发行量超过 8000 亿元,创历史新高,为绿色产业发展输送大量资金。

绿色基金加速设立,政府引导基金、产业投资基金、私募股权投资基金等纷纷聚焦碳中和赛道。这些基金凭借专业的投资管理团队,挖掘新能源、节能环保、碳捕获与封存等领域优质项目,早期介入、培育扶持,推动技术创新与企业成长。同时,碳金融工具创新不断,碳排放权交易市场活跃度逐步提升,碳期货、碳期权、碳远期等衍生品呼之欲出,为企业提供碳资产管理、套期保值工具,合理发现碳价格,引导资源向低碳领域优化配置,未来碳金融市场有望成长为全球金融市场的重要组成部分。

在碳中和这场波澜壮阔的变革中,大数据、人工智能、区块链等新兴技术宛如灵动的画笔,为产业发展勾勒出全新的未来图景,深度赋能各个环节,助力碳中和目标加速实现。

大数据技术犹如 “智慧大脑”,广泛应用于能源管理、碳排放监测、资源调配等领域。能源企业借助大数据平台,实时采集、分析能源生产、传输、消费数据,精准预测能源需求,优化发电计划,提升能源利用效率;城市管理者通过搭建碳排放大数据监测系统,对工业、交通、建筑等领域碳排放进行实时监测、精准核算,为制定减排政策提供科学依据;在资源回收利用环节,大数据助力构建智能化回收网络,精准匹配回收物与需求端,提高回收效率与资源配置效率。

人工智能技术则似 “智能助手”,赋能新能源发电、工业节能、智能交通等场景。在新能源电站,人工智能算法实时调控光伏板角度、风机转速,最大化发电效率,降低运维成本;工业生产线上,智能机器人、自动化设备结合人工智能视觉识别、故障诊断技术,优化生产流程,减少能源消耗与废品率;智能交通系统利用人工智能实现交通信号动态优化、车辆智能调度,缓解拥堵,降低尾气排放。区块链技术以其 “信任基石” 特性,为碳交易、绿证交易、供应链溯源等提供可靠保障。碳交易市场引入区块链技术,实现碳排放数据上链存储、不可篡改,确保碳配额分配、交易的公平公正、透明可信;绿证交易依托区块链构建可信溯源体系,让绿色电力消费有据可查;在产品供应链环节,区块链记录原材料采购、生产加工、物流运输等全过程信息,确保产品低碳属性可追溯,提升消费者信任度,助力绿色消费推广。

在碳中和的时代浪潮下,企业作为经济活动的主体,面临着关乎生死存亡的关键抉择。制定科学合理的碳中和战略规划,已成为企业顺应潮流、实现可持续发展的必由之路。

头部企业应勇立潮头,发挥引领示范作用。如宝钢集团,作为钢铁行业的领军者,率先投入大量资源研发低碳炼钢技术,推广应用氢气直接还原铁(DRI)工艺,大幅降低炼钢过程碳排放;同时,优化产品结构,加大高强度、轻量化钢材研发生产,为下游汽车、建筑等行业提供绿色材料解决方案,既满足自身减碳需求,又助力产业链上下游协同降碳。中小企业亦不能置身事外,要找准定位,深挖细分领域机遇。例如,一些专注于节能设备制造的小微企业,聚焦工业窑炉节能改造领域,研发高效燃烧器、余热回收装置等产品,凭借专业化、定制化服务,在细分市场站稳脚跟,为高耗能企业节能减排提供关键支撑。

加大技术研发与创新投入,是企业破局的关键利刃。华为公司在新能源领域持续发力,投入大量人力、物力研发智能光伏解决方案,利用先进的物联网、大数据、人工智能技术,实现光伏电站智能化运维、高效发电,提升清洁能源利用效率;宁德时代专注于动力电池技术创新,不断突破电池能量密度瓶颈,降低成本,推出长寿命、高安全的电池产品,为新能源汽车产业发展注入强大动力,以技术优势巩固市场地位。

加强产业链协同合作,更是企业实现碳中和目标的 “抱团取暖” 之举。苹果公司携手全球供应商,制定严格的碳减排标准,要求供应商在原材料采购、生产制造、产品运输等环节采取节能措施,实现全产业链碳足迹追踪与管理;同时,与科研机构、高校合作,共同攻克清洁能源存储、电子废弃物回收利用等难题,构建绿色供应链生态,提升整个产业链的竞争力与抗风险能力。

对于投资者而言,碳中和领域无疑是一片充满无限潜力的新蓝海,蕴含着诸多前所未有的投资机遇。

新能源产业无疑是投资的重中之重。在太阳能领域,隆基绿能作为全球光伏龙头企业,凭借先进的单晶硅技术、高效的电池生产工艺,在全球市场份额持续攀升,其研发投入与技术创新能力为企业长期发展奠定坚实基础,值得投资者长期关注;风能产业中,金风科技专注于风机研发制造与风电场运营,产品涵盖不同功率、适用于多种复杂环境的风机,随着海上风电崛起,企业订单饱满,业绩增长可期。此外,新能源汽车赛道热度不减,比亚迪作为国内新能源汽车领军者,拥有完整的产业链布局,从电池研发生产到整车制造,再到芯片研发,技术实力雄厚,市场销量屡创新高,投资价值凸显。

节能环保领域同样不容小觑。碧水源专注于污水处理与资源化利用,其自主研发的膜生物反应器(MBR)技术,在市政污水、工业废水处理项目中广泛应用,随着环保标准提升,污水处理市场需求旺盛,企业有望持续受益;清新环境在大气污染防治领域深耕多年,研发的脱硫、脱硝、除尘技术先进高效,为火电、钢铁、化工等行业提供一站式环保解决方案,随着工业领域减排压力增大,市场拓展空间广阔。

绿色金融领域,投资者可重点关注绿色债券、绿色基金等金融产品。国家开发银行发行的绿色金融债券,募集资金专项用于支持国家重大清洁能源、生态修复等项目,收益稳定且具有良好的社会效益;易方达等基金公司推出的碳中和主题基金,通过专业投资团队精选新能源、节能环保、碳捕获与封存等领域优质企业,为投资者分享碳中和产业发展红利提供便捷渠道。

新兴技术赋能碳中和领域,相关企业也颇具潜力。科大讯飞将人工智能技术应用于能源管理、工业节能等场景,开发的智能能源管控系统,帮助企业实现能源精细化管理、节能降耗,随着技术应用落地与市场拓展,企业成长空间巨大;蚂蚁集团利用区块链技术打造的碳账户、绿色溯源等产品,助力碳交易市场建设、推动绿色消费,在绿色金融科技领域具有先发优势,有望成为投资新热点。

碳中和之路,挑战重重,机遇无限。在这场波澜壮阔的零碳革命中,“危” 与 “机” 并存,考验与希望共生。技术瓶颈、成本压力、产业转型之痛、政策法规的不完善,犹如一道道沟壑,横亘在前进的道路上;但新能源崛起、节能环保扩容、绿色金融蓬勃、新兴技术赋能,又似熠熠曙光,照亮了可持续发展的前程。

企业作为碳中和的主力军,需勇立潮头、果断抉择,在战略规划、技术创新、产业链协同等方面精准发力,方能于变革中破浪前行;投资者要独具慧眼、瞄准方向,挖掘新能源、节能环保、绿色金融等领域的潜力标的,搭乘碳中和快车收获财富增长。政府、科研机构、社会组织等各方力量亦应携手共进,完善政策法规、攻克关键技术、提升公众意识,为碳中和营造良好生态。

应对气候变化,实现碳中和,是全人类的共同责任与使命。让我们凝聚共识、砥砺奋进,以创新为笔,以实干为墨,绘就碳中和的壮美画卷,迈向绿色、低碳、可持续的未来,为子孙后代守护好这颗蓝色星球。彼时,山川更加秀丽,江河愈发清澈,蓝天白云常伴,人与自然和谐共生,碳中和的宏伟愿景必将照进现实!